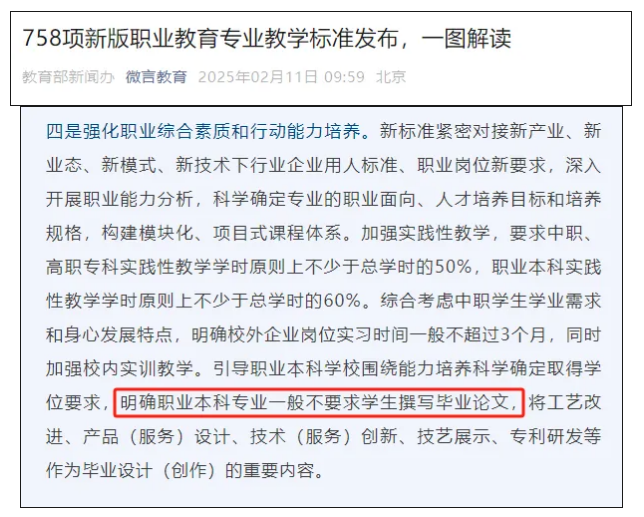

近日,教育部印发758项新修(制)订的职业教育专业教学标准(以下简称新标准)。教育部职业教育与成人教育司负责人提到,明确职业本科专业一般不要求学生撰写毕业论文,将工艺改进、产品(服务)设计、技术(服务)创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计(创作)的重要内容。

毕业论文,一直是本科生的一道“坎”,严格的要求、繁杂的流程,让诸多临近毕业的学生难以招架。教育部本次明确职业本科专业一般不要求学生撰写毕业论文,无疑成为破解本科毕业考核“唯论文”风向的重要探索之一。

论文,不再是唯一通行证了?

取消论文?争议激烈!

1981年,《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》发布,本科毕业论文自此与学士学位“捆绑”。教育部于2004年发布的《关于加强普通高等学校毕业设计(论文)工作的通知》中指出,毕业论文在提高大学生的社会意识、培养大学生追求真理、提高综合实践能力和素质、开展科学研究等方面,都起到了不可替代的作用。

在精英化教育阶段,本科毕业论文无疑是检验综合能力和学术水平的一大武器。然而,随着时代发展,我国已进入高等教育普及化阶段。关于本科毕业论文的争议,也越来越激烈。

普适的观点认为,学术写作对本科生具有重要意义。华东政法大学中国法治战略研究院的万圆副教授表示,毕业论文是本科阶段人才培养的最终环节,其质量高低是对本科教育教学质量的有效检验,也是衡量学生是否达到毕业要求的核心标尺。对本科生而言,不仅毕业论文的质量是对个人专业和通用双维度下知识、技能的检验,其创作过程更是一次珍贵的学习和锻炼机会。

浙江大学的中国科教战略研究院研究员林成华也认为,毕业论文写作是对学生研究能力、知识结构、学术思维的一次锻炼和检验,是人才培养环节的重要一环,如果本科生毕业论文取消,将会导致本科培养质量的下滑,本硕衔接会出现学术能力断层。

如今,呼吁“取消毕业论文”的声音也越来越大。去年,一则关于是否支持取消本科毕业论文的微博调查冲上热搜,4.4万参与者中,过半都选择了“支持”。

本科毕业论文,对于师生双方而言都不算“轻松活”,反而让大家都叫苦不迭。知乎上关于是否取消毕业论文的讨论,分别从教师与学生角度出发的两个回答,均获得了高赞——他们都支持取消本科毕业论文。

一位教师在参加完本科生的毕业答辩后,写下了自己的答案。据他分享,他就职于某“双一流”高校,但学生的毕业论文情况很不乐观,完全不能达到毕业论文的目的。时间紧急、流程繁杂、学生更重视就业……都是让毕业论文整体质量不高的原因。

而另一位答主,以“应届生”的身份写下了自己的想法,他认为本科毕业论文写得毫无意义。他表示,本科的课程安排,导致大学生学的东西多而不精,要写出一篇高质量的毕业论文,并不简单。同时,对大部分本科毕业生而言,就业是最重要的,一边忙论文一边忙就业,让大学生身心俱疲。

不少学者也有同样的观点。北京大学的卢晓东表示,在此前的精英化教育阶段,毕业论文作为本科生科研课程之一,可以是一门必修课。但当我国进入高等教育普及化阶段后,其作为一门必修课就不再适当。如果每名学生都必须参与其中,会引起资源不够、教师精力不够、学生研究动力不足、能力难以匹配等一系列问题,这也致使当下本科生毕业论文实质上无法达到传承缄默知识的目的,反而造成巨大浪费。

中国人民大学郭英剑教授认为,取消本科论文对本科生的学术水平不会产生太大的影响,应该更加重视本科生的课程学习、课程论文写作、学期论文写作等过程质量管理,而不要把质量的宝都押在最后的毕业论文上。

“出厂检测”,形式多元

本科毕业论文,并不是非写不可。

2025年1月,《中华人民共和国学位法》正式生效,学士学位的授予条件十分明晰。要求接受本科教育,通过规定的课程考核或者修满相应学分,通过毕业论文或者毕业设计等毕业环节审查,且学位申请人达到下列水平:(一)在本学科或者专业领域较好地掌握基础理论、专门知识和基本技能;(二)具有从事学术研究或者承担专业实践工作的初步能力。

曾参与《学位法》草案修订、教育部与中南大学共建教育立法研究基地首席专家徐靖教授指出,《学位法》对学士的学位获取,作出了明文规定;同时也赋权给高校、科研单位等学位授予单位,结合自身学术评价标准,制定学位授予具体标准。

可见,本科毕业论文,并非“唯一答案”。毕业设计与创新成果,是本科毕业这道题的“其它答案”。

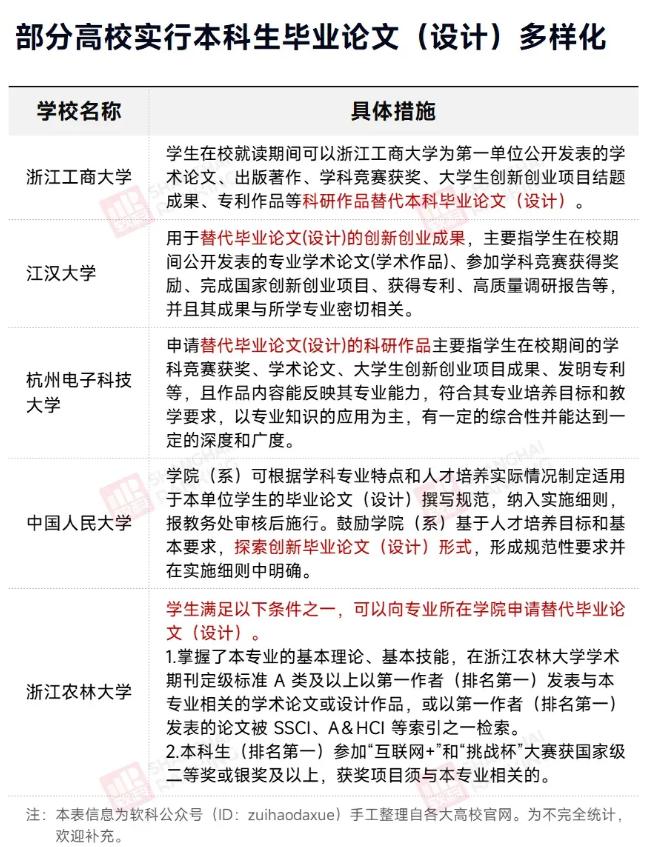

不少高校已顺应潮流、响应呼吁,积极探索本科毕业生“出厂检测”形式多元化的道路。

“不写论文就能毕业?这是放水吧?”

刻板印象轻易无法打破,但看起来变简单的“新考核”,并不简单。其背后是无法“浑水摸鱼”的持续耕耘,是对本科生真实力的精准考核。这些看起来新颖的考核方式,相较于“押宝”本科毕业论文,更多地检验了本科生四年以来的“过程质量”。

任何新事物的开拓与探索之路,必然不会是畅通无阻的平坦大道。“职业本科专业一般不要求学生撰写毕业论文”,就是一个里程碑式的推进。有迷惘才需探知,有困惑更要挖掘,高等教育是一门深而精的“学问”,如何拓开边界,紧随着时代而更迭,真正贯彻“传道授业解惑”,仍需我们共同思考、共同前行。

抖音

抖音

微信

微信

微博

微博

QQ群

QQ群

400-023-1785

400-023-1785